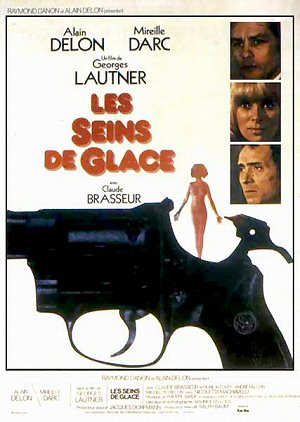

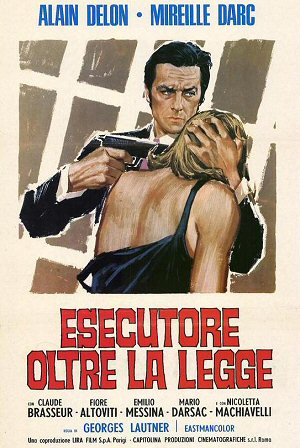

En 1972, la firme Lira Films engage Jean-Pierre

Mocky pour adapter le roman de Richard Matheson,

Les Seins de Glace. "Comme j'étais très

copain avec Polanski, raconte le réalisateur,

je pensais prendre son interprète de Rosemary's baby,

Mia Farrow, qui me paraissait être

le personnage des Seins de glace. Autour de cette femme fragile qui tue

avec un pic à glace tout homme qui s'approche d'elle, parce qu'elle a

été traumatisée dans sa jeunesse, j'avais Alain

Delon et Jon Finch, qui venait

de jouer dans Frenzy d'Hitchcock. "

Delon dirigé par Mockyâ¦

ce mariage inattendu est annoncé comme tel dans les médias mais

ne se fait finalement pas. "Brusquement, un jour, alors que je m'occupais

de la mise en place des décors avec le directeur de production, aux studios

de la Victorine à Nice, quatre semaines avant le début du tournage,

je reçois un coup de téléphone de Delon

qui me dit : "Ecoute, j'ai bien réfléchi : c'est

Mireille Darc et Michel

Duchaussoy." Ce à quoi je réponds : "Alain,

j'aime beaucoup Mireille Darc, mais je ne la vois

pas dans le rôle." Il me rétorque : "C'est ça

ou rien." Et il raccroche."

En 1972, la firme Lira Films engage Jean-Pierre

Mocky pour adapter le roman de Richard Matheson,

Les Seins de Glace. "Comme j'étais très

copain avec Polanski, raconte le réalisateur,

je pensais prendre son interprète de Rosemary's baby,

Mia Farrow, qui me paraissait être

le personnage des Seins de glace. Autour de cette femme fragile qui tue

avec un pic à glace tout homme qui s'approche d'elle, parce qu'elle a

été traumatisée dans sa jeunesse, j'avais Alain

Delon et Jon Finch, qui venait

de jouer dans Frenzy d'Hitchcock. "

Delon dirigé par Mockyâ¦

ce mariage inattendu est annoncé comme tel dans les médias mais

ne se fait finalement pas. "Brusquement, un jour, alors que je m'occupais

de la mise en place des décors avec le directeur de production, aux studios

de la Victorine à Nice, quatre semaines avant le début du tournage,

je reçois un coup de téléphone de Delon

qui me dit : "Ecoute, j'ai bien réfléchi : c'est

Mireille Darc et Michel

Duchaussoy." Ce à quoi je réponds : "Alain,

j'aime beaucoup Mireille Darc, mais je ne la vois

pas dans le rôle." Il me rétorque : "C'est ça

ou rien." Et il raccroche."

L'affaire traîne en longueur. Alain Delon part

tourner Les Granges Brûlées de Jean Chapot avec Simone

Signoret et Mocky pense un temps interpréter

lui-même le rôle de Delon, face à

Jane Birkin (Mia Farrow n'étant

plus disponible). Mais la star s'entête et rachète les droits du

projet au réalisateur, qui financera ainsi Un linceul n'a pas de

poches et L'Ibis Rouge. Delon

tient à ce que Mireille Darc, qui est alors

sa compagne, obtienne le rôle car il considère qu'on l'a cantonnée

jusqu'ici aux rôles comiques et que son potentiel dramatique mériterait

d'être exploité. Pour son partenaire, il contacte finalement Claude

Brasseur. "Un jour, Delon

me fait venir d'urgence : "Voilà un scénario. Installe-toi,

lis. Après, je t'explique." C'était Les Seins de glace.

Il y avait deux rôles masculins dont un, d'avocat, prévu pour durer

trois semaines sur douze de tournage. "Alors ? â Je suis un peu jeune

pour l'avocat. â L'avocat, c'est moi. Je te propose le rôle principal.

Je veux faire ce film pour Mireille et toi. Mais vous n'êtes pas assez

connus pour que je le monte financièrement sur vous deux. Ce sera avec

nous trois ou pas du tout. Je suis propriétaire des droits.""

Pour Brasseur, qui est alors au creux de la vague,

c'est une véritable aubaine.

Mireille Darc propose que Georges

Lautner réalise le film. Celui qui l'a dirigée dans Ne

nous fâchons pas ou La Grande Sauterelle n'est pourtant pas

un choix évident. "Il a hésité longtemps. Il est

à l'aise dans la comédie, il connaît toutes les ficelles

du rire, mais le drame n'est pas son terrain préféré. Il

savait pourtant que je lui en voulais de m'avoir complètement enlisée

dans ces rôles d'adorables femmes fatales. Et que je lui en aurais voulu

plus encore de ne pas prendre ce risque pour moi." Il accepte finalement

de relever le défi, pour Mireille Darc mais

aussi pour Alain Delon avec qui il n'a encore jamais

travaillé. "En une nuit, j'ai lu le roman et, le lendemain, j'ai

commencé l'adaptation et les dialogues. L'histoire a été

transposée : au lieu de Chicago, j'ai choisi la Côte d'Azur

comme décor. En même temps a été éliminé

du roman tout le côté conventionnel : au lieu de nous promener

parmi les truands, nous nous promènerons parmi d'honnêtes gens.

Mais il va sans dire que nous avons conservé le suspense et l'atmosphère

inquiétante de cette histoire à la Hitchcock."

L'adaptation est écrite par Lautner et son

beau-frère Albert Kantoff, "et avec des gens qui ont touché

de l'argent, mais qui ont préféré ne pas figurer au générique".

Mireille Darc propose que Georges

Lautner réalise le film. Celui qui l'a dirigée dans Ne

nous fâchons pas ou La Grande Sauterelle n'est pourtant pas

un choix évident. "Il a hésité longtemps. Il est

à l'aise dans la comédie, il connaît toutes les ficelles

du rire, mais le drame n'est pas son terrain préféré. Il

savait pourtant que je lui en voulais de m'avoir complètement enlisée

dans ces rôles d'adorables femmes fatales. Et que je lui en aurais voulu

plus encore de ne pas prendre ce risque pour moi." Il accepte finalement

de relever le défi, pour Mireille Darc mais

aussi pour Alain Delon avec qui il n'a encore jamais

travaillé. "En une nuit, j'ai lu le roman et, le lendemain, j'ai

commencé l'adaptation et les dialogues. L'histoire a été

transposée : au lieu de Chicago, j'ai choisi la Côte d'Azur

comme décor. En même temps a été éliminé

du roman tout le côté conventionnel : au lieu de nous promener

parmi les truands, nous nous promènerons parmi d'honnêtes gens.

Mais il va sans dire que nous avons conservé le suspense et l'atmosphère

inquiétante de cette histoire à la Hitchcock."

L'adaptation est écrite par Lautner et son

beau-frère Albert Kantoff, "et avec des gens qui ont touché

de l'argent, mais qui ont préféré ne pas figurer au générique".

En réalisant un film voulu et produit par Alain

Delon, Lautner se retrouve avec des moyens

et des méthodes auxquels il n'est pas habitué. "Delon

voulait qu'on fasse un dîner et que toutes les filles soient en robe

du soir haute couture et que tous les bijoux soient vrais. Le plateau état

encombré de flics envoyés par Cartier pour surveiller leurs trucs.

J'ai été pris par l'ampleur. Ce n'était pas ma méthode

de travail, j'étais pris par les trucs qu'il fallait montrer, alors qu'on

doit s'en foutre. Je tournais beaucoup en plans largesâ¦"

En réalisant un film voulu et produit par Alain

Delon, Lautner se retrouve avec des moyens

et des méthodes auxquels il n'est pas habitué. "Delon

voulait qu'on fasse un dîner et que toutes les filles soient en robe

du soir haute couture et que tous les bijoux soient vrais. Le plateau état

encombré de flics envoyés par Cartier pour surveiller leurs trucs.

J'ai été pris par l'ampleur. Ce n'était pas ma méthode

de travail, j'étais pris par les trucs qu'il fallait montrer, alors qu'on

doit s'en foutre. Je tournais beaucoup en plans largesâ¦"

Pour le rôle de l'avocat, protecteur de la jeune femme qu'il sait psychologiquement

fragile, la star n'est disponible que deux semaines car Jacques

Deray l'attend à Marseille pour Borsalino &

Co. Lautner doit donc régler son

plan de travail en fonction de cela⦠et d'autres choses. " Delon

était entouré de tout un folklore assez curieux : des

gardes du corps, etc. On entendait encore les échos de l'affaire Markovicâ¦

Ce n'était pas de tout repos. Le premier jour, pour éviter qu'il

attende, au lieu de le faire venir et de lui dire : "Il y a tout à

régler, on tourne dans 1h15", j'avais réglé le plan

à l'avance. J'avais fait installer un travelling devant la maison où

l'on tournait. Quand il est arrivé, je n'étais pas làâ¦

Il était en voiture avec ses gardes du corps et il a exigé qu'on

casse le travelling. Il voulait descendre de sa voiture six mètres plus

loin, devant les marches de la maison. Les machinos ont cassé le travelling.

Ils l'ont remonté ensuite, après le départ de la voiture.

C'était un climat assez spécialâ¦"

À sa sortie, le film est conspué par les aficionados de Richard

Matheson mais rencontre le succès, permettant à Claude

Brasseur de relancer sa carrière et à Mireille

Darc de modifier son image. Fort de ce "test", Georges

Lautner sera engagé en 1977 par Alain Delon

pour réaliser Mort d'un pourri.

Philippe Lombard